Questa mostra nasce dall’incontro di Melina Mulas e Francesca Ballini con Francesco M. Cataluccio, dall’idea di condividere una comune passione per le immagini e i racconti. Un’apertura, un dialogo poetico, una bizzarra visione della cultura. Francesca Ballini e Melina Mulas presentando insieme questo primo progetto: COSE CHE LASCIANO IL TEMPO CHE TROVANO, nel nuovo spazio |#SO|, danno inizio ad un ciclo di incontri e narrazioni visive. Venticinque racconti in forma di fotografie e testi legati assieme in una sola immagine.

Un viaggio attraverso mondi e momenti diversi colti e narrati attraverso particolari “laterali” e “inattesi” come un buffo cane di un ristorante di Budapest, la tomba coperta di bottiglie di un regista giapponese, una strada sconnessa che rotola giù verso il fiume che atttraversa Varsavia…

L’aviatore Antoine de Saint-Exupéry, l’autore de Il Piccolo Principe, disse che per imparare a scrivere bisogna prima guardare e vedere bene. C’è un forte legame tra la fotografia e la scrittura: anche per fotografare bisogna prima “guardare bene”, stando attenti ai dettagli. Vedere non soltanto ciò che è in primo piano, ma le cose nascoste dietro o di lato, apparentemente prive di significato, concentrandosi su un singolo soggetto, magari marginale ma emblematico dell’insieme.

l’inizio.

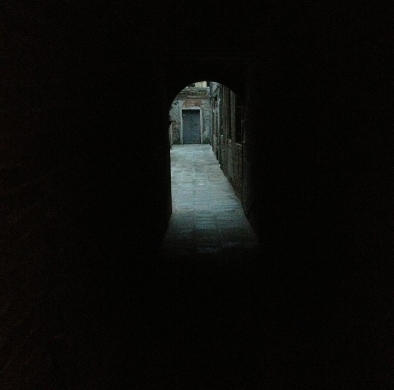

Ancora profondo, e in gran parte inesplorato, mi rimane l’oscuro cunicolo in cui si è ficcato il mondo in cui vivo negli ultimi quaranta anni.

Di tanto in tanto riaffiorano velenosi detriti, frammenti incandescenti, che ributtano all’aria le mie fragili sistemazioni e i traballanti tentativi di spiegazione psicologica di ciò che accade.

“Non c’è errore più pericoloso dello scambiare l’effetto con la causa” scrisse Nietzsche nel Crepuscolo degli idoli (1888). Ma c’è, secondo lui, un’ altro elemento che ha portato il concetto di causa nel terreno degli idoli: l’aver immaginato cause che in realtà non esistono: Lui lo chiama “errore delle cause immaginarie”: perché l’avere confusa la causa con l’effetto, aver prodotto una falsa causalità e aver lavorato di fantasia creando cause che non esistono, ha portato l’uomo a credere in un sistema assiologico fittizio.

Così non capisco bene se lo stretto e buio corridoio che fa intravedere una porta, illuminata dalla luce, sia la fine o l’inizio…

i serpenti del bagno milano.

Viareggio, la città dei genitori di mia madre, con la fine di settembre chiude i bagni e li impacchetta per l’inverno. Il bagno Milano, quando ero piccolo, mi pareva il simbolo della fine del periodo festivo: quindi il più malinconico di tutti. Quel bagno era famoso perché ci avevano trovato dei serpenti. Un serpente lo ritrovai, appena trasferitomi a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio, che nell’antichità si affacciava sull’acqua. È una delle più belle chiese del mondo, perché è un miscuglio di tanti stili, frutto del riutilizzo di antiche statue e colonne pagane. Come scrisse Hyppolite Taine nel suo Viaggio in Italia (1848): “queste opere dei secoli più bui del Medio Evo, dopo la prima ripugnanza, lasciano una potente impressione”. In una colonna di porfido dell’Elba è raffigurato il serpente di Mosé. Secondo la leggenda questo serpente sarebbe stato forgiato dal profeta stesso. La scultura giunse a Milano da Costantinopoli attorno all’anno Mille, portata dall’arcivescovo Arnolfo. Secondo la credenza popolare chi tocca il serpente guarisce dalle malattie intestinali. Nel giorno del Giudizo Universale il serpente si staccherà dalla colonna e striscerà via verso la Valle di Giosafat, o forse la Versilia.

i serpenti del bagno milano.

Viareggio, la città dei genitori di mia madre, con la fine di settembre chiude i bagni e li impacchetta per l’inverno. Il bagno Milano, quando ero piccolo, mi pareva il simbolo della fine del periodo festivo: quindi il più malinconico di tutti. Quel bagno era famoso perché ci avevano trovato dei serpenti. Un serpente lo ritrovai, appena trasferitomi a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio, che nell’antichità si affacciava sull’acqua. È una delle più belle chiese del mondo, perché è un miscuglio di tanti stili, frutto del riutilizzo di antiche statue e colonne pagane. Come scrisse Hyppolite Taine nel suo Viaggio in Italia (1848): “queste opere dei secoli più bui del Medio Evo, dopo la prima ripugnanza, lasciano una potente impressione”. In una colonna di porfido dell’Elba è raffigurato il serpente di Mosé. Secondo la leggenda questo serpente sarebbe stato forgiato dal profeta stesso. La scultura giunse a Milano da Costantinopoli attorno all’anno Mille, portata dall’arcivescovo Arnolfo. Secondo la credenza popolare chi tocca il serpente guarisce dalle malattie intestinali. Nel giorno del Giudizo Universale il serpente si staccherà dalla colonna e striscerà via verso la Valle di Giosafat, o forse la Versilia.

alberi piegati.

Nell’appennino centrale abruzzese, sul fianco di uno dei Monti della Laga, c’è uno strano bosco di faggi curvi chimato Bosco Martese. Tullio Pericoli, che è originario di quelle parti, ha usato spesso questi alberi storti nei suoi bellissimi disegni. Faggi che sembrano lo scheletro di una balena, un ventre accogliente, un’associazione di alberi stanchi, una galleria del vento sostenuta da una struttura naturale di legno… Nessuno sa perché, nati dritti, questi alberi si siano poi tutti curvati alla stessa maniera, appoggiando la prima parte del tronco sul terreno e, simmetricamente, formino, uno dinanzi all’altro, una sorta di tunnel. È come se, quando erano ancora giovani e flessuosi, qualcuno (dei cinghiali?!), si fosse appoggiato a loro, piegandoli.

La cosa ancora più strana è che in un piccolo angolo della Polonia occidentale, vicino a Nowy Czarnów (nei pressi della centrale elettrica “Dolna Odra”), c’è una foresta di circa 100 pini che sono cresciuti con una curva di 90 gradi alla base dei loro tronchi, tutti piegati verso nord. Circondato da una foresta più grande di pini normalmente dritti questo bosco di alberi curvi è un mistero. Piantati intorno al 1930, gli alberi devono essere stati costretti a crescere premuti alla base. Guardando i tronchi si vede che i primi nodi sono molto vecchi e questo significa che agli alberi giovani sono stati tagliati i rami laterali. Perché qualcuno avrebbe voluto tanti alberi storti è inspiegabile.

colonna fratta.

La Grecia è disseminata da cimiteri di colonne. A Creta, tra gli olivi di Gortina, spuntano cumuli abbandonati di marmi scanalati, sbrecciati, insidiati dalla vegetazione. La Natura ha fatto il suo corso secolare e ha vinto. La Natura o il Tempo? Le colonne spezzate sono state assunte a simbolo, per cui da diversi secoli siamo noi a produrle o dipingerle già rotte. Nei cimiteri la colonna spezzata esprime la morte prematura, oppure quella del del capofamiglia (la colonna portante di una famiglia). In molti dipinti essa ha un ruolo sapienziale: come la colonna spezzata nella misteriosa Tempesta di Giorgione. Sovrastata da un lampo che squarcia il cielo è il vero punto centrale del dipinto. Le due figure potrebbero Mercurio e Iside o Giuseppe e Maria (che generando un Uomo mortale spezzano, seppure temporaneamente, l’immortalità del Dio ).

C’è anche un caso, in epoca più recente, di colonna spezzata per ragioni di risparmio: a Napoli non si trovarono abbastanza fondi , nel 1867, per un monumento all’ammiraglio Francesco Caracciolo, Così, nel 1914, si lasciò, in Piazza della Vittoria, una colonna antica rotta in onore dei morti della battaglia di Lissa.

La colonna spezzata è soprattutto il simbolo della disperazione. Frida Kahlo dipinse, nel 1944, La colonna rotta dopo le sofferenze per le innumerevoli operazioni chirurgiche che dovette subire. Dal mento fino all’inguine il suo corpo appare squarciato: dentro il busto, tenuto assieme da un cosetto bianco, vediamo una colonna ionica rotta in più punti.

Ma la colonna spezzata e fratta, lasciata lì per terra a Cordoba, tagliata come un gesto di Lucio Fontana, è qualcosa di ancor di più: dà la sensazione di un’ insistenza ostinata del Destino.

gli umiliati.

È bello, alla luce incerta del tramonto, percorrere in bicicletta la pista che corre lungo il Naviglio della Martesana, collegando Milano con il fiume Adda. In alcuni documenti del XIII secolo, che elencano gli insediamenti degli Umiliati, si parla di “Martesana prosciugada” (comprendente i territori attraversati dalla strada che, uscendo da Porta Orientale, si dirigeva verso Vaprio d’Adda e Trezzo sull’Adda).

Quello degli Umiliati era un ordine religioso, proveniente dal Piemonte (fondato ad Alessandria), istituito con bolla papale il 7 giugno 1201. Inizialmente condannati come eretici, furono reintegrati con bolla di Innocenzo III. L’ordine venne poi soppresso nel 1571. Le comunità degli Umiliati (anche quelli sottoposti al voto di castità) ebbero il carattere di comunità miste: nello stesso edificio stavano accanto uomini e donne. Fu uno dei molti movimenti spirituali sorti in contrasto ai costumi rilassati e alla ricchezza diffusa spesso ostentata dal clero. Propugnavano il ritorno a una vita più austera e frugale.

gli umiliati.

È bello, alla luce incerta del tramonto, percorrere in bicicletta la pista che corre lungo il Naviglio della Martesana, collegando Milano con il fiume Adda. In alcuni documenti del XIII secolo, che elencano gli insediamenti degli Umiliati, si parla di “Martesana prosciugada” (comprendente i territori attraversati dalla strada che, uscendo da Porta Orientale, si dirigeva verso Vaprio d’Adda e Trezzo sull’Adda).

Quello degli Umiliati era un ordine religioso, proveniente dal Piemonte (fondato ad Alessandria), istituito con bolla papale il 7 giugno 1201. Inizialmente condannati come eretici, furono reintegrati con bolla di Innocenzo III. L’ordine venne poi soppresso nel 1571. Le comunità degli Umiliati (anche quelli sottoposti al voto di castità) ebbero il carattere di comunità miste: nello stesso edificio stavano accanto uomini e donne. Fu uno dei molti movimenti spirituali sorti in contrasto ai costumi rilassati e alla ricchezza diffusa spesso ostentata dal clero. Propugnavano il ritorno a una vita più austera e frugale.